2025.04.16

東海の肖像「伊勢への航路~そのあゆみと変遷~」が放送されます。

ケーブルテレビKATCHで好評放送中の『東海の肖像』。

東海地方にゆかりある人物や産業、芸術や文化などの歴史、そしてそれを後世に受け継ぐ取り組みなども紹介しながら、この地方の魅力を発信する本格ドキュメンタリーです。

今回取り上げたのは、愛知県下の三河湾や伊勢湾沿岸の住民が、かつて船に乗ってお伊勢参りをしていた、「伊勢への航路」のあゆみとその変遷です。

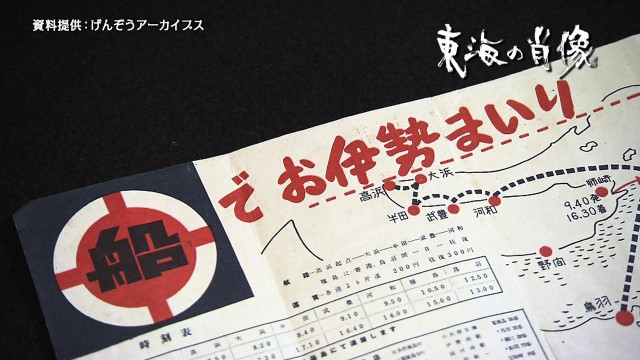

昭和20年代の愛知商船(現名鉄海上観光船)の船参宮をPRするチラシ

かつて船に乗ってお伊勢参りに行くことを「船参宮」と呼びました。

刈谷市に残る旧小垣江村の文書からは、江戸時代後期には船参宮が毎年行われていたことが判っています。

ではなぜ三河湾沿岸の人びとは、古から陸路の旅ではなく、船参宮を行っていたのか。

それはズバリ、近いからです。

今では高速道路を使って名古屋を経由し、伊勢までクルマでおよそ2時間。

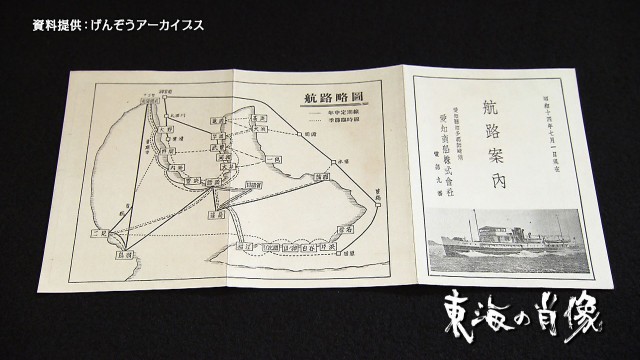

こちらは昭和14年(1939)の愛知商船の航路案内です。

航路略図によれば、季節路線も含め、鳥羽や二見と三河湾・伊勢湾沿岸の港を結ぶ航路が、こんなにあったことが判ります。

現存する唯一の伊勢への航路「伊勢湾フェリー」の伊良湖~鳥羽間、伊良湖港で車両が乗り込むようすです。

鳥羽丸と知多丸、伊勢丸の3隻が在籍し、一日最大13往復している伊勢湾フェリー。

渥美半島の先端、伊良湖港から鳥羽港までその距離なんと、たったの23.2キロしかありません。

つまり三河湾や伊勢湾沿岸の港から鳥羽までの距離は、乗り継ぎがあっても非常に短いものでした。

これがかつて三河湾や伊勢湾沿岸で船参宮が、盛んに行われていた理由です。

夕暮れに差し掛かり、光の中を進む伊勢湾フェリー。

船上からの眺めはもちろん、岸辺からの眺望も風情があります。

運航開始前の鳥羽港のようすです。

番組では鳥羽からの始発便の運航に密着し、その舞台裏をご紹介します。

普段は絶対に見ることができない、機関室の始動状況のほか、車両が乗り込む際の甲板員の仕事ぶり、操舵室のようすもつぶさにご覧いただけます。

なかでも注目は伊良湖水道を横断する際の操舵室の状況です。

10万トンを超える巨大な貨物船をはじめ、中・小型の船まで合わせると、一日400隻以上が行き交う伊良湖水道。

渥美半島の伊良湖岬と神島の間の幅わずか1,200メートルしかない航路で、利根川河口や阿波の鳴門と並ぶ海の難所です。

そこを横切る伊勢湾フェリーは、ひっきりなしに左右からやってくる船舶に注意をはらいながら、進路や速力を調整しながら、横断するタイミングを図ります。

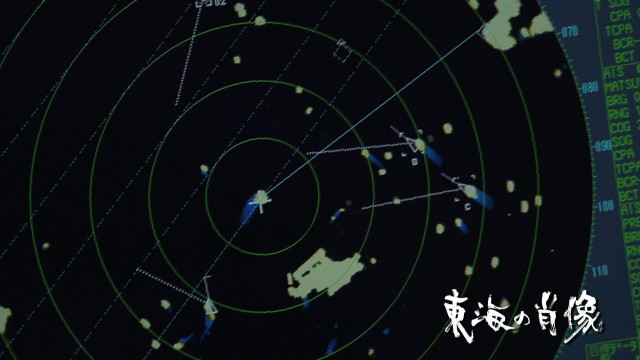

多くの船舶が往来するなか、左奥の船長が時折双眼鏡を覗きながら、併せてレーダー画面も確認し、手前で舵を握る航海士に進路や速度を指示します。

伊良湖水道西側から進入する鳥羽丸のレーダー画面。

画面中心が鳥羽丸で、その右下に見えるのが神島です。

鳥羽丸前方の無数の点は伊良湖水道を進む大小さまざまな船舶や、操業中の漁船です。

こうした船舶の動きを確かめ、予想しながら、なるべく進路や速力を変えずに、横断するには、熟練の技と経験が必要です。

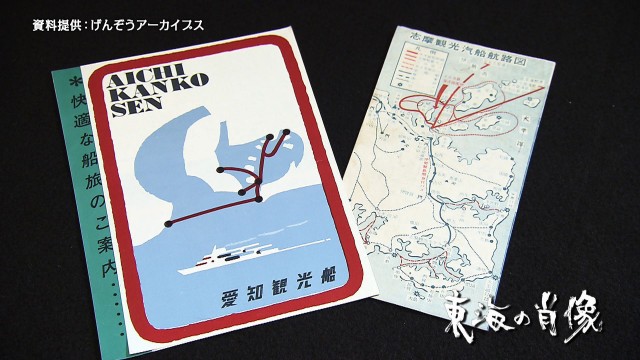

ほかにも番組では、昭和10年代から伊勢への航路をめぐって展開された、さまざまな船会社による乗船客の争奪戦についても取り上げています。

なかでも伊勢湾戦争とも呼ばれ、名鉄と近鉄が水中翼船やホバークラフトを競って投入した、往時の伊勢への航路の活況ぶりについてもご紹介します。

東海の肖像「伊勢への航路~そのあゆみと変遷~」(30分番組)

放送日時は次の通りです。

地上デジタル121ch

4月25日(金)20:30

4月27日(日)10:30、23:00

※ほかに5月放送あり

※災害時や特別番組により、放送日時は変更されることがあります。

CS地域情報チャンネルsatonokaでも全国放送!

5月14日(水)19:30 ほか

詳しくはKATCHホームページをご覧ください。